So alt ist unsere Homburg zwar nicht, aber 1000 Jahre sind es auch, die auf uns herabblicken, denn bereits um 980 wird ein „castellum wikanafeldisten“ erwähnt, an dessen Stelle, wenn nicht sogar auf dessen Mauern, der letzte Northeimer Graf, Siegfried IV von Bomeneburg, die Homburg zum Schutz des Klosters Amelungsborn und seiner Besitzungen am Fuß des Berges errichtete.

Die 1129 erstmals erwähnte Burg wurde auf dem 400 m hohen, mit einer Gesteinsschicht aus dem unteren Buntsandstein bedeckten Gipskegel oberhalb der Ortschaft Oldendorf errichtet. Die 100 m lange und 30 m breite Burganlage, die aus einer Vorburg und einer Hauptburg besteht, ist eine der nördlichsten Höhenburgen und gehört mit ihren ZWEI Bergfrieden zu einem eher seltenen Burgtyp.

Spätestens 1141 gibt Graf Siegfried die Homburg mit ihren Zubehörungen einem freien Edelmanne seines Gefolges namens Berthold zu Lehen, der sich danach Berthold von Homborch nennt. Nach Siegfried von Bomeneburgs Tod wechselt die Homburg mehrfach die Oberlehensherrschaft, während die Homburger weiterhin Lehensleute des jeweiligen Eigentümers bleiben. Lediglich in der Zeit 1183 bis 1247 teilen sie sich die Burg mit den Grafen von Dassel. Danach bleibt die Burg bis zum Aussterben der Homburger mit dem Tode Heinrich von Homburgs im Jahre 1409 in ihrem Besitz. Nach Heinrichs Tod fällt die eine Hälfte des Lehens an die Äbtissin Sophie von Gandersheim, die andere an Herzog Bernhard von Braunschweig. Das änderte sich jedoch bald und nach kurzer Zeit treten die Herzöge von Braunschweig als Eigentümer der Homburg und ihrer Zubehörungen auf und sie bzw. ihre Rechtsnachfolger sind es bis heute geblieben. Die Homburg wird nun nicht wieder verlehnt, sondern die Braunschweiger Herzöge setzten Amtsleute ein, die von der Homburg aus die Herrschaft verwalten. In den unruhigen Zeiten nach der Reformation kommt die Homburg in Verfall, von einer gewaltsamen Zerstörung ist jedenfalls nichts bekannt. Der herzogliche Amtmann Wilken Klenken bewohnt die Burg noch bis 1535, danach wird sie wegen ihrer militärischen Bedeutungslosigkeit und ihrer schwer zugänglichen Lage aufgegeben. Die Herrschaft Homburg wird nun von Wickensen aus, das man damals auch „Unter Homburg“ nennt, verwaltet, wo um 1540 von Herzog Heinrich ein neues Amtshaus erbaut wird. Dazu wird ein Teil der behauenen Sandsteinquader der Homburg abgebrochen, so dass nur noch die Mauerfüllungen aus Sandstein und Gipsmörtel stehen bleiben. Danach nimmt die Herrschaft allmählich den Namen ihres Sitzes, Wickensen, an und es wird still um die Homburg: Die Natur erobert das Terrain zurück, die Sage „Ilse von der Homburg“ schwebt als weiße Frau durch die fensterlosen Gemäuer und bald sind, wie heute auch wieder, die Ruinen der Homburg aus der Ferne nicht mehr zu sehen.

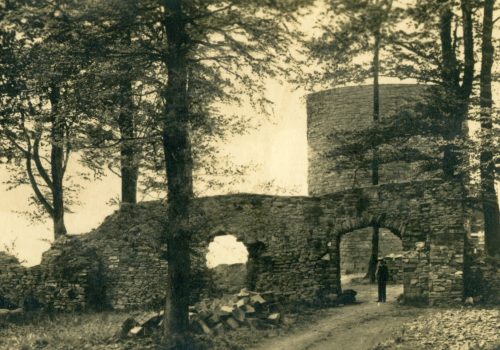

Erst 1897 tut sich wieder etwas in den eingestürzten und von der Vegetation überwucherten Ruinen unserer Homburg. So berichtet der Stadtoldendorfer Bürgermeister Klügel (1890-1915) von Mitgliedern der Solling-Zweigvereine über die Ausgrabungen auf der Homburg, dessen Ausführungen hier zitiert werden sollen: „Der Wunsch so manches Besuchers von nah und fern, es möchten die Ruinen der Homburg vor weiterem Verfalle bewahrt werden und auch den späteren Generationen Zeugen sein vergangener Zeiten. Dies ist nicht nur in Erfüllung gegangen, sondern es wurde auch ermöglicht, durch Freilegung der vom Waldboden bedeckten Grundmauern den Grundriss der Burg auch bezüglich derjenigen Baulichkeiten festzustellen, von welchen kein Mauerwerk mehr vorhanden war. Dank der Bewilligung von Mitteln seitens des Herzoglichen Staatsministeriums in Braunschweig, welches die Genehmigung zur Ausführung der Arbeiten zur Freilegung und Erhaltung der Burgruinen erteilte sowie namhafter Zuschüsse seitens der Kreisvertretung des Kreises Holzminden, des Hauptvorstandes des Sollingvereins, des Sollingzweigvereins und der städtischen Behörden zu Stadtoldendorf konnten bei dem dankenswerten Entgegenkommen der Herzoglichen Forstverwaltung, welcher jetzt das Terrain der Homburg untersteht, bereits die Arbeiten seit Sommer 1897 zur Ausführung gebracht werden. Dieselben wurden unter der fachkundigen Leitung des Vertreters der Herzoglichen Baudirektion, Herrn Regierungs- und Baurats Brinkmann aus Braunschweig, begonnen und unter der des Herrn Kreisbauinspektors Osten aus Holzminden, welcher sich mit großer Sachkunde und unermüdlichem Eifer der Arbeiten annahm, fortgeführt.“

Sodann beschreibt Klügel die Ausgrabungen: „Zunächst wurden die Umfassungsmauern durch Freilegung festgestellt. Dabei ergab sich auch die Anlage des äußeren Burgtores, welches ebenso wie die Treppe, die den Aufgang zu dem über dem Tore ehemals befindlichen Wehrgange bildet, bis dahin vom Waldboden verdeckt war. Dann wurde im Innern der Vorburg und der Hinterburg nach Mauerresten geforscht. In der Vorburg wurde der an richtiger Stelle vermutete Torturm entdeckt, welcher bei einem äußeren Durchmesser von 9,9 m die außergewöhnliche Mauerstärke von 3,3 m hat. An den Torturm und das Tor schließt sich der jedenfalls zur Torbewachung bestimmte Raum. Im westlichen Teil der Vorburg wurde der dort vermutete Brunnen mit runder Ausmauerung gefunden. Der Brunnen ist vorläufig nur bis auf wenige Meter Tiefe ausgeräumt. (Anm.: 1736 will der Amelungsborner Klosterschüler Johann Christian Dünnhaupt mit einem 60 Klafter (103 m) langen, mit einer Bleikugel beschwerten Faden den Grund des Brunnens nicht erreicht haben.)

Bei der gründlichen Erforschung der Hinterburg sind dort eine ganze Anzahl von Gebäuden in den Grundmauern und unterirdischen Räumen festgestellt worden. Die sämtlich zusammenhängenden Gebäude lehnen sich an die Außenmauern der Hinterburg. Der durch seine Größe auffallende Raum an der Südseite hat wahrscheinlich zum Pallas (Herrenhaus) der Burg gehört und ist vielleicht der Remter oder Saalbau gewesen. In dieser Vermutung wird man dadurch bestärkt, dass in diesem Raume die gut erhaltenen Reste vom Maßwerk eines gotischen Fensters gefunden wurden. Bei Burgen des Mittelalters wurde nämlich selten auf hervorragenden Architekturschmuck Bedacht genommen. Solcher Schmuck kommt nur bei größeren Burgen und nur bei bevorzugten Räumen wie Remter, Burgkapelle und Kemenate vor. In der Nähe des Bergfrieds wurde auch ein mit Lehm überzogener, zusammengestürzter Backofen gefunden. Hier wird sich einst also die Bäckerei der Burg befunden haben und vielleicht schloss sich daran im daneben gelegenen Raum auch gleich die Küche an. Der Raum der Nordseite über dem quadratischen Kreuzgewölbe, welches von einer Quadersäule getragen wird, scheint von besonderer Bedeutung zu sein. Ob dort tatsächlich die Burgkapelle, welche nach geschichtlichen Quellen auch auf der Homburg vorhanden war, gestanden hat, lässt sich nicht mehr sicher bestimmen. In mehreren ferneren Räumen sind Keller aufgeschlossen und liegen vielleicht unter anderen Räumen dieses Burghofes solche noch verdeckt. 1909 wird dazu berichtet, dass das Kreuzgewölbe bald nach Aufdeckung von „rohen Händen“ zum Einsturz gebracht wurde. Zu den Kellern berichtet wieder der Schüler Dünnhaupt, er sei bei seinem Besuch auf der Burg überraschend auf vier „Schatzgräber“ gestoßen, die sich in den Kellerräumen zu schaffen gemacht hätten.

Der Bergfried, der Hauptturm der Burg, welcher im verwitterten Mauerwerk schon früher sichtbar war, ist auch bezüglich der Verblendung zum Teil freigelegt. Seine Dimensionen wurden mit 11,30 Metern äußeren Durchmessers und 2,65 Metern Mauerstärke festgestellt. Was die Arbeiten zur Erhaltung des vorhandenen Mauerwerks anbelangt, so haben sich dieselben in der Hauptsache auf jene die beiden Burghöfe trennende Mauer beschränkt. Am 06. August 1935 ist in der Presse zu lesen: „Lange Zeit hindurch haben die ehrwürdigen Ruinen der Homburg abseits jeglichen größeren Verkehrs ein fast vergessenes Dasein geführt. Durch die Bestrebungen des Verkehrsvereins, in Gemeinschaft mit allen Heimatfreunden und dem Rat der Stadt ist nunmehr die Homburg wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt worden. Der Reichsarbeitsdienst hat sich in den Dienst der Sache gestellt, schaffte erst einmal gründliche Ordnung auf dem Bergkegel selbst und baute dann alle Zufahrts- und Wanderwege so aus, dass es jedem ermöglicht wird, die alte schöne Stätte zu besuchen.“

Die Krönung dieser Arbeit war übrigens die Anlage einer Bahn, mit der das notwendige Material zur Wiederinstandsetzung der Homburgruine hinaufbefördert werden sollte. Das Ausbauprogramm, das von dem Stadtoldendorfer Baumeister Carl Linnenberg geleitet wurde, sah im Wesentlichen die Restaurierung des Bergfrieds vor. Dazu sollten die Steine des 1540 aus Steinen der Homburg erbauten, in den 1930 Jahren abgebrochenen Justizgebäudes in Wickensen verwendet werden. Ferner sollten das Eingangstor und ein Brunnenhaus errichtet werden. Auch sollte der Grundriss der Burg wieder so hergerichtet werden, dass er klar erkennbar sein würde. Das noch vorhandene Mauerwerk sollte ausgefugt und abgedeckt werden, damit es den Einflüssen von Wind und Wetter weiter trotzen könne. Und seitdem sind mittlerweile wieder mehr als 70 Jahre ins Land gegangen.

Was unsere Vorfahren 1897 und 1935 geschafft haben, sollte uns heute auch möglich sein, damit wir auch künftig mit Respekt auf die verbliebenen Zeugen unserer heimatlichen Geschichte blicken können – und gerade bei den Stadtoldendorfern sollte es an Dankbarkeit nicht fehlen, denn dort oben wurde am 24. Januar 1255 die Urkunde unterzeichnet, die aus dem Dorfe Oldendorp die Stadt Stadtoldendorf werden ließ.